康熙字典是免費的在線辭海新華字典查詢網站,內容來源於網絡,如有侵權請及時通知我們刪除。

康熙字典網絡版共收錄48079個漢字,含增補、補遺、考證的漢字,提供漢字起源、字形演變、甲骨文、金文、象形文的查詢,資料翔實且豐富。

康熙字典 創作共享 免費使用 蘇ICP備11037243號

剥

【繁體漢字】剝,【漢語拼音】bāo,bō,【漢字註音】bō,bāo

【語音朗讀】

【子集下】【刀】【剥字五行屬金】

【子集下】【刀字部】

〔古文〕𠚪【唐韻】【集韻】【韻會】𠀤北角切,音駁。

【說文】裂也。从刀,彔聲。

【玉篇】削也。

【廣韻】落也,割也,傷害也。

【楚辭·九思】怫鬱兮肝切剝。又【增韻】褫也,脫也。又卦名。

【易·剝卦】剝也,柔變剛也。又【周禮·秋官·柞氏】冬日至,令剝隂木而水之。

【註】謂斫去次地之皮。又殺牲體解之名。

【詩·小雅】或剝或亨。又【禮·檀弓】喪不剝奠也與。

【註】剝者,不巾覆也。脯醢之奠不惡塵埃,故可無巾覆。又【集韻】普木切【正韻】普卜切,𠀤音璞。力擊也。

【詩·豳風】八月剝棗。

【註】擊也。又音卜。

【魏·劉楨·魯都賦】毛羣隕殪,羽族殲剝。塡崎塞畎,不可勝錄。

【集韻】或作𠚩,亦作𠛧。

詞條更新時間:2025-04-22

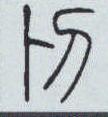

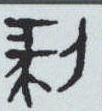

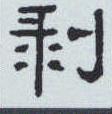

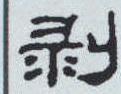

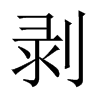

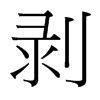

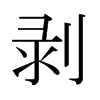

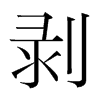

“剝” 字本義是割裂。《說文》 : “剝,裂也。從刀,從錄。錄,刻割也。 錄亦聲。𠚩, 剝或從卜。 ” 甲骨文左旁是“卜”字, 右邊是“刀”字, 表示刀刻卜辭。小篆1同甲骨文“從卜,從刀” ,卜是占卜時燒烤龜甲出現的裂紋, 並據此推測未知。 小篆2改為 “從刀, 從錄” , 錄的甲骨文寫作 “ ” ,是在井上用轆轤提水的形象(詳見“錄”釋文),但有學者認為“錄”是剝獸皮的形狀,下邊的小點像剝皮時淌下的血水,並以此解釋甲骨文的“卜”字是倒置的人,即遠古人類的一種酷刑。一並列出,存參。隸書(漢《景君碑》 )以小篆2為依據,使筆畫平直簡練。

” ,是在井上用轆轤提水的形象(詳見“錄”釋文),但有學者認為“錄”是剝獸皮的形狀,下邊的小點像剝皮時淌下的血水,並以此解釋甲骨文的“卜”字是倒置的人,即遠古人類的一種酷刑。一並列出,存參。隸書(漢《景君碑》 )以小篆2為依據,使筆畫平直簡練。

圖為 “象形字書畫” 造形

(说文解字未收录“剥”字头,请参考“剝”字:)

【卷四】【刀】

『說文解字』

裂也。从刀从录。录,刻割也。录亦聲。𠚩,剥或从卜。北角切

『說文解字注』

(剝)裂也。衣部曰:裂,繒餘也。謂𣧻破也。夏小正:二月剝鱓,以爲𡔷也。八月剝瓜,畜瓜之時也。剝棗。剝也者,取也。栗零。零也者,降也。零而後取之,故不言剝也。按剝鱓者,謂殘其皮:剝瓜棗者,謂殘其實,其用一也。皮部曰:剝取獸革。與剝鱓合。孔子易傳曰:致飾,然後通則𧗊矣,故受之以剝。剝者,剝也。物不可以終𧗊,剝竆上反下,故受之以復也。按此是剝訓𧗊,裂則將𧗊矣。豳風假剝爲攴:八月剝棗。毛曰:剝,擊也。音義云:普卜反。故知剝同攴也。小正傳云取,毛傳云擊,此後人訓詁必密於前人也。从刀彔。彔,刻也。說從彔之意。彔下云:刻木彔彔也。破裂之意。彔亦聲。北角切。三部。一曰剝,割也。此别一義,與上義相通。按此篆解說,合二徐本及尚書泰誓正義宋刻本參定。

(𠚬)剝或从⺊。⺊聲也。