康熙字典是免費的在線辭海新華字典查詢網站,內容來源於網絡,如有侵權請及時通知我們刪除。

康熙字典網絡版共收錄48079個漢字,含增補、補遺、考證的漢字,提供漢字起源、字形演變、甲骨文、金文、象形文的查詢,資料翔實且豐富。

康熙字典 創作共享 免費使用 蘇ICP備11037243號

“力”字說解有二。《說文》稱: “力,筋也。象人筋之形。” 即手臂之肌肉形; 一說是原始農具“耒”形,因耒耕屬粗重勞動,需強力而引申力量。從字形看,甲骨文和早期金文象“耒” ,後期金文和小篆象手臂,當是義隨形變的象形字。秦簡、漢帛書等隸書的出現,使其從象形字中脫離出來,究其初形更加困難。

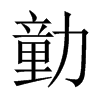

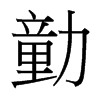

“動” 的本義是指人起身行動,動作。《說文》: “動,作也。從力,重聲。 , 古文動從辵。 ” 動字金文寫作 “

, 古文動從辵。 ” 動字金文寫作 “ ” 。 從上至下由表示童工的“童” (童,兒童奴隸) 、表示口袋的 “東” (橐)和表示腳趾的 “趾”(止, 足)組成, 會意勞動, 動作。 “說文古文” 、楚簡、楚帛書寫作“

” 。 從上至下由表示童工的“童” (童,兒童奴隸) 、表示口袋的 “東” (橐)和表示腳趾的 “趾”(止, 足)組成, 會意勞動, 動作。 “說文古文” 、楚簡、楚帛書寫作“ 、

、 、

、 ” , 將金文的 “止”變為表示行走的 “辵” (讀chuò), 進一步強化了動是行走、 行動的字義。 小篆將 “辵” 改為 “力” , 寫作 “

” , 將金文的 “止”變為表示行走的 “辵” (讀chuò), 進一步強化了動是行走、 行動的字義。 小篆將 “辵” 改為 “力” , 寫作 “ ” , 會意動作、勞動需要出力。

” , 會意動作、勞動需要出力。

圖為 “象形字書畫” 造形

【卷十三】【力】

『說文解字』

作也。从力重聲。𨔝,古文動从辵。徒總切〖注〗㣫,古文。

『說文解字注』

(動)作也。作者、起也。从力。重聲。徒緫切。九部。

(𨔝)古文動。从辵。