康熙字典是免費的在線辭海新華字典查詢網站,內容來源於網絡,如有侵權請及時通知我們刪除。

康熙字典網絡版共收錄48079個漢字,含增補、補遺、考證的漢字,提供漢字起源、字形演變、甲骨文、金文、象形文的查詢,資料翔實且豐富。

康熙字典 創作共享 免費使用 蘇ICP備11037243號

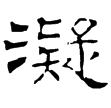

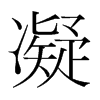

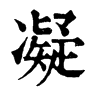

凝

【繁體漢字】冰,【漢語拼音】níng,【漢字註音】ㄋㄧㄥˊ

【語音朗讀】

【子集下】【冫】【凝字五行屬水】

【子集下】【冫字部】

【唐韻】【集韻】【正韻】魚陵切【韻會】疑陵切,𠀤觺平聲。

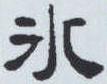

【說文】水堅也。本作冰。从水从仌。

【徐曰】俗作凝。今文从俗。

【易·坤卦】履霜堅冰,隂始凝也。又【增韻】成也,定也。

【書·臯陶謨】庶績其凝。

【易·鼎卦】君子以正位凝命。

【註】嚴整貌。又【謝玄暉鼓吹曲】凝笳翼高蓋。

【李註】徐聲引調謂之凝。又【唐韻】牛𩜁切【集韻】【韻會】牛孕切,𠀤觺去聲。止水也。又叶鄂力切。觺入聲。

【楚辭·大招】天白顥顥,寒凝凝只。䰟乎無往,盈北極只。

【註】凝凝,冰凍貌。又【韻會】或作疑。

【詩·大雅】靡所止疑。

【註】音屹。疑,讀如儀禮疑立之疑,定也。

詞條更新時間:2025-04-20

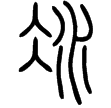

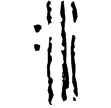

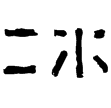

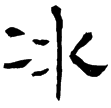

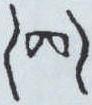

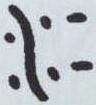

“冰”指液體在零度以下凝結的固體。《說文》: “仌,凍也。象水凝之形。” “冰,水堅也。從仌,從水。凝,俗冰。”說明 “冰、仌、凝” 同義。最初(金文、古陶文)的 “冰”寫作 “仌” ,象水麵成冰隆起或冰裂紋狀。小篆規範字形時, 在保留此字的基礎上另加“水”作“ ” , 成形聲字。 同時另製 “

” , 成形聲字。 同時另製 “ ” (凝)。後“仌”漸不流行; “凝”也多指凝結、凝聚等義。

” (凝)。後“仌”漸不流行; “凝”也多指凝結、凝聚等義。

注: 甲骨文有一 “ ” 字, 當是 “從水, 丙聲” 的形聲字。 後省去“丙” , 將水紋橫置成“

” 字, 當是 “從水, 丙聲” 的形聲字。 後省去“丙” , 將水紋橫置成“ ”形。

”形。

圖為 “象形字書畫” 造形

【】【】

『說文解字注』

俗冰。从疑。以雙聲爲聲。

凝的部首:冫部外筆畫:14筆畫總數:16倉頡號碼:impko

四角號碼:37181鄭碼查詢:tdxiBig5編碼:BEAEgb2312碼:C4FD

uni-code:基本区 U+51DD首尾分解:冫疑部件分解:冫匕矢乛丶疋

造字法:形声;从冫、疑声漢字結構:左中右结构漢字五行:水

異體字:冰冰 𡷪 𠘥

凝結,氣體變為液體或液體變為固體:~結。~固。~凍。~集。~脂。~滯。

聚集,集中:~聚。~重(zhòng )。~神(聚精會神)。~思。~眸。~睇(注視)。~練。